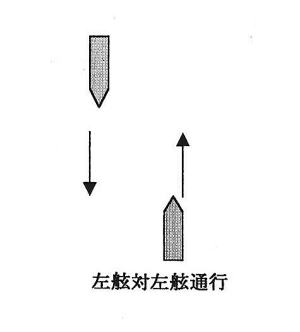

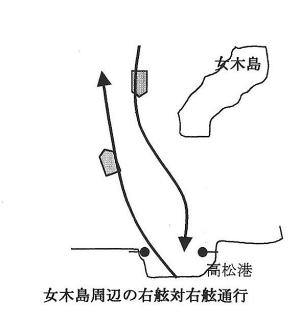

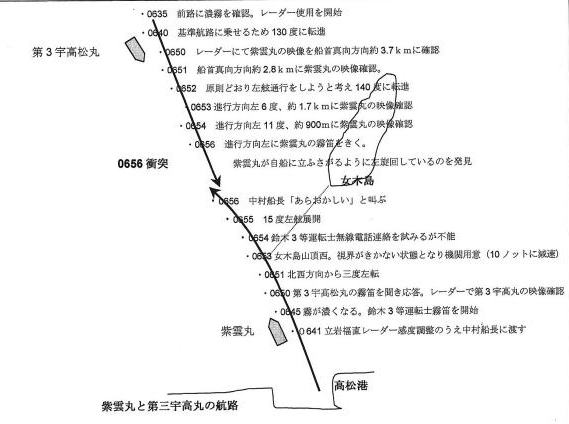

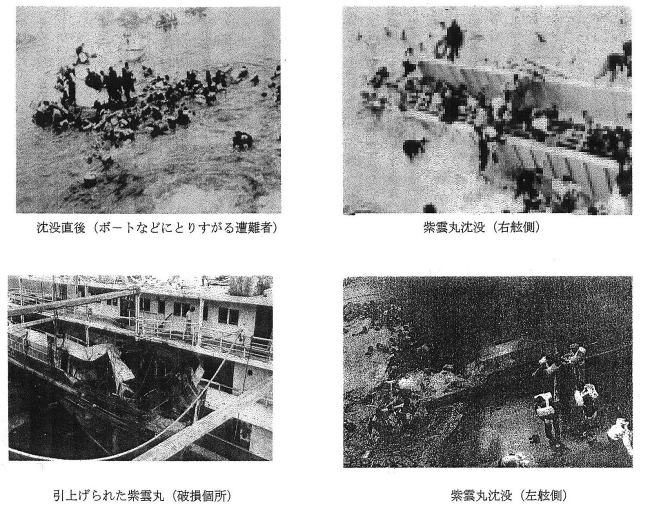

| 第一部 紫雲丸事件の概要 (一) 宇高連絡船 香川県高松港と岡山県宇野港の間を運航する国鉄宇高連絡船は、当時、四国と本州を 結ぶ重要な輸送機関であった。 明治年43年(1910年)に始まり、昭和63年(1988年)、瀬戸大橋開通によって廃止さ れるまで、78年という長い間その役割を果たした。 四国と本州を往来する多くの人々が、この航路を利用した。 四国から本州に向かうには、予讃線や土讃線などで高松駅に行き、隣接する高松港で宇 高連絡船に乗船する。そして約1時間、宇野港に到着し、宇野駅で待合わせする列車に乗 車するというのが、最も一般的な方法であった。 例えば、東京に向かうには、宇野駅午後4時16分発の夜行急行列車「瀬戸」があった。 宇野港で連絡船を下り、連絡ホームをひた走り、この列車に乗車すると翌朝の7時10分 に東京に到着した。 四国出身者の多くは、受験、就職、結婚、両親の不幸など、人生の転機の度ごとに、宇 高連絡船を利用することになったのである。四国出身者にとって、宇高航路は人生の喜び や悲しみとともにあった航路だといえる。  宇高連絡船のもう一つの使命は、貨物の運送であった。当時は道路網が未整備であった こともあり、貨物輸送は、鉄道による輸送が中心であった。 四国・本州間の貨物輸送については、当初、貨物列車から連絡船、連絡船から貨物列車 と貨物を積み替える方式が採用されていたが、この方式では増大する需要に対応すること ができず、昭和20年代以降建造された大型連絡船は、貨物列車の車両を車両ごと積込む 方式を採用するようになった。 高松・宇野両港で、水陸連絡設備を使用して車両を連絡船に積み込み、相手港まで運ん で鉄道ダイヤに接続する方式である。 紫雲丸は、昭和22年(1947年)に就航したが、旅客と同時に貨車を積載して運送する 「客貨船」であり、鷲羽丸・眉山丸とともに大型の客貨船として活躍していた。 船の下部にある車両甲板には、2線の線路が敷かれ、15トン積み貨車14両を積載するこ とができた。 大きさは、総トン数1,449トン、船長76.18メートル、船幅13.2メートルである。 旅客定 員は立席を含め1,500人であった。 紫雲丸という名称は、高松市の郊外、栗林公園の南部に標高200メートルの紫雲山とい う小山があり、それに因んだものだったそうである。 第3宇高丸は、昭和28年(1953年)に就航した最新鋭の大型貨物専用船であり、小型 の第1宇高丸・第2宇高丸とともに貨物の運送を担っていた。 大きさは、総トン数1,282トン、船長76.3メートル、船幅14.5メートルであった。 船腹が広く、車輌甲板には3線の線路が敷かれ、15トン積み貨車22両の積載が可能で あった。   ちなみに、昭和30年(1955年)当時の一日の輸送量を上り便(高松発・宇野行き)でみる と、旅客は5,300人、貨車は268両であった。 その需要に対応するため、客貨船・紫雲丸、鷲羽丸、眉山丸の3隻で一日10往復、貨物 専用船第3宇高丸で5往復、臨時便で2往復、合計17往復の運航を行っていた。 他に小型貨物船が2隻あり、2隻で一日12往復を行っていた。 宇高航路は、水路が狭く、曲がりくねった所が多く、大小の島、暗礁、浅瀬が多く、東西に 行き交う商船や漁船の通行も多く、航路が混雑していた。 事故を避けるため、宇野港寄りの直島付近では、上り便(高松発・宇野行)は直島水道 (直島と荒垣島・葛島の間の水道)を、下り便(宇野発・高松行)は葛島水道(荒垣島・葛島 西部の水道)を通行することが決められていたが、高松港沖合4キロメートルにある女木島 西方で、上り便と下り便の航路が接近することは避けられなかった。(前図参照) 距離及び運航時間は、それぞれ、上り便は19.4キロメートル、1時間5分、下り便は 21.3キロメートル、1時間10分であった。平均時速に換算すると約18キロメートルである。 (二)濃霧注意報下での出航 昭和30年(1955年)5月11日。紫雲丸は、定刻の午前6時40分に高松港を出航し、宇 野港に向かった。 旅客は781名、うち349名は修学旅行の小学生と中学生であった。 旅客に加えて貨車15両、手荷物及び郵便物4両を積載していた。 乗組員は、中村正雄船長以下63名であり、船長の補佐をする副直は、立岩正義2等運転 士(現在の航海士)であった。 出航前の午前6時20分頃、高松桟橋無線係より立岩副直に対し、 「沿岸の海上では局地的に濃霧が発生するおそれがあり、視界は50メートル以下となる見 込である」 との高松気象台午前5時30分発表の濃霧注意報が伝えられた。立岩副直は、このことを中 村船長に報告した。 中村船長は、春に瀬戸内海で霧が発生することは珍しいことではないこと、当時、 「桟橋から防波堤赤・白灯台が見えないときは出港を見合わせる」 という、「宇高連絡船・船長会申し合わせ事項」があったが、高松港防波堤の赤・白両灯が見 えたことから、出航を決定した。 (中村船長は、紫雲丸沈没直前に船長室に閉じこもり、紫雲丸とともに殉職をされたので 真意は不明のままである。以下、同船長の運行指揮などに関する記述は、すべて海難審判 等における証言に基づくものである。) 一方、貨物船第3宇高丸は、貨車18両を積載し、それに先立つ午前6時10分定刻に宇野 港を出航し高松港に向かった。乗組員は、三宅実船長以下42名であり、副直は、穴吹正数 3等運転士であった。 出港10分後、第3宇高丸に対しても、無線電話で上記濃霧情報が伝えられたが、進路の 視界は良好であり、穴吹3等運転士がレーダーの準備は整えたが、速度を落とすことなく航 海した。 両船は、午前6時55分ごろ、高松港沖合約4キロメートルにある女木島西方で、行会う (すれ違う)予定であった。 (三)判断のいき違い 当時、大型連絡船の行会い通行に際しては、「左舷対左舷通行」(相互に相手船の左舷 側を通行すること)が原則であった。 ただし、宇高航路については、正規の規定が制定されておらず、第3宇高丸が船首を接 岸させる方式の船であり、高松港に入港するとき、女木島周辺において、いったん女木島 に接近し大きくカーブして入港した方が接岸が容易であったことから、第3宇高丸下り便の 場合は、船長の判断で、第3宇高丸を女木島寄りに通行させる(右舷対右舷通行をとる)こ とがあった。   事故の原因は、濃霧のなか、相手船の進路や速度を正確に確認できぬ状況下で、両船が 必要な減速を行わなかったことと、紫雲丸中村船長が、第3宇高丸が右舷対右舷通行を選 択するものと誤信して左転したことにあるといわれている。 海難審判等で明らかになった両船の主要な行動は、次のようなものである 〔紫雲丸〕 出航後、立岩副直はレーダーの使用を開始し、受信感度を調整のうえ中村船長に渡した。 中村船長は、 「よく出ている」 と頷いた。 立岩副直は、それまで中村船長がレーダーを注視しながら操船指揮をとったのを見かけ なかったので、 「私が見ましょう」 と言ったが、中村船長は 「よろしい」 と言って、その後引き続き、自らレーダーを注視しながら運行指揮を行った。 女木島西方に接近しつつあった6時45分頃、霧が濃くなり、視界が著しく遮られてきたの で、鈴木秀夫3等運転士は、中村船長の許可をえて、霧中信号長音(霧笛)を発した。 6時50分頃、紫雲丸は、第3宇高丸の霧笛を聞き、応答し、相互にその存在を確認した。 中村船長は、レーダーによっても第3宇高丸の存在を確認できたので、全速力のまま通行し た。 6時51分、北西方向から3度左に舵を切り、その後2回ほど第3宇高丸の霧笛を聞き、そ の都度応答した。 見張りに従事していた立岩副直は、第3宇高丸の霧笛で、第3宇高丸が紫雲丸進行方向 右に変るように感じたので、中村船長に 「第3宇高丸は女木島に突っかける(近づいて走る)ようですね」 と言ったところ、同船長は、 「そうだ」 と頷き、レーダーを注視し続けていた。 6時53分、女木島山頂真西にさしかかった。濃霧で視界がまったく利かない状態になった ので、中村船長は、 「機関用意」(状況の変化に対応できるフル・スピード) を命じ、時速10ノットに減速した。 6時54分、鈴木3等運転士は、不安を感じ、無線電話で第3宇高丸に連絡することを思い つき、中村船長に相談したところ了解したので、第3宇高丸を呼び出そうとしたが、自船の 霧笛に妨げられ、呼び出すことができなかった。 6時55分、中村船長はレーダーを注視したまま、さらに15度の左舷展開を命じた。 6時56分少し前、鈴木3等運転士が再び無線電話で連絡を試みているとき、中村船長が、 「あら、おかしい」 とつぶやいた。 同時に、見張りに従事していた立岩副直、鈴木3等運転士及び入星操舵手の3名は、右 舷側45度方向、100メートル弱に、紫雲丸に向かって直進してくる第3宇高丸を見た。 立岩副直が、 「船長!右に舵を取りましょう!右に!」 と叫んだ。中村船長は、とっさに右舷一杯を命じたが、とき既に遅く、惰力でなお左旋回中、 第3宇高丸の船首が、紫雲丸の右舷機関室補助腹水器付近に約70度の角度で激突した。 〔第三宇高丸〕 第3宇高丸がオゾノ瀬下端の燈浮標(燈台のような形の浮いた標識)を通過した6時35分 頃、三宅船長は、前路に濃霧があることを認め、間もなく、穴吹副直にレーダーの使用を命 じた。 6時40分、自船を基準航路に載せるため130度に転進した。また、濃霧に侵入して展望 が遮られる状態となったので霧笛を開始した。 6時50分、穴吹副直は、レーダーで紫雲丸の位置を確認。両船の距離は、船首真正面 約3.7キロメートルで、紫雲丸は通常の航路よりやや西寄りを航行していた。穴吹副直は、 そのことを三宅船長に報告し、レーダーを三宅船長に渡して、前方の見張りについた。 三宅船長は、レーダーで紫雲丸らしい映像を確認した。また同時に霧笛を聞き、汽笛の音 色や時刻から相手船が紫雲丸であると判断したが、減速はせず、無線電話によって相手船 に連絡することはしなかった。 杉崎敏2等運転士は、当日は非直であったが、入浴中霧笛を聞き、自発的に運転室に登 っていったところ、三宅船長からレーダー操作を依頼され、業務に服した。 6時51分頃、杉崎2等運転士は、船首方向・約2.8キロメートルに紫雲丸の映像を確認し 三宅船長に報告した。 報告中の6時52分ごろ、三宅船長は、原則どおりの左舷通行をしようと判断し、140度に 転進し、依然全速力のまま通行した。 6時53分頃、杉崎2等運転士は、紫雲丸を自船進行方向左約6度、約1.7キロメートル に、ついで6時54分過ぎ、自船進行方向左11度、約900メートルに観測して、その都度、 三宅船長に報告した。 三宅船長は、「自船進行方向左約6度」という最初の報告をきいて不審に思ったが、 「自船進行方向左11度」 という次の報告を聞いて、 「変った!」 と相槌をうち、紫雲丸は左舷をすれ違うものと判断し、全速力で続航した。 6時56分直前、第3宇高丸進行方向左に紫雲丸の大きい霧笛を聞いた。その5、6秒後、 突然紫雲丸が、自船に立ち塞がるように左旋回しているのを発見した。第3宇高丸の船首 左方向11度、距離はわずか100メートルであった。 三宅船長は、機関用意を命じるとともに、 「左舷一杯!」 命じ、衝突を避けようとしたが、既に遅かった。 第3宇高丸は、全速力のまま紫雲丸に激突した。  (四)紫雲丸沈没 「ドカン!」。 大音響と衝撃が紫雲丸を直撃した。 「船がぶつかったぞ!」 船内は騒然となった。 この衝突で、紫雲丸右舷船腹には、第3宇高丸の船首が食い込み、縦4.5メートル、横 3.2メートルのくさび型の大破口があいた。衝突と同時に、機関室発電機からの電流が途 絶え、船内電灯は全部消えた。瑞艇甲板(ボート・デッキ)に非常用交流発電機が備え付け られていたが、乗組員は誰も起動しなかった。 そのため、船内放送・船内電話・無線電話等、交流を電源とする一切の設備は、使用不能 となった。 第三宇高丸は、紫雲丸破口からの海水の流入を防止するため、機関を全回転し、左舵一 杯で紫雲丸を押しつづけたが、流入を防止することはできず、衝突わずか5分後の午前7時 ごろ、紫雲丸は左舷側に転覆し、沈没した。 何故5分間という短時間で沈没したのか。大破口が開き、そこから海水が流入してしまっ たということであるが、衝突後、乗組員が水密扉(他の区画への浸水を防止する扉)を活用 できなかったこと、衝突のショックで積載した貨車が傾き、船がバランスを失ったことなども その原因であるといわれている。 781名の乗客のうち、約300名は、第3宇高丸の船首が紫雲丸船腹に食い込んでいる間 に、第3宇高丸に乗り移ることができ難を逃れたが、残りの約480名は、紫雲丸とともに海 に沈み、そのうち3分の1以上の者が死亡した。 第3宇高丸に乗り移った乗客のなかに、紫雲丸沈没の瞬間をカメラに収めた者がおり、紫 雲丸とともに海に呑まれる子供たちの姿などが写真で報道された。このことには、世間の批 判が集中したが、事故の悲劇が、現実のものとして世間に伝えられることとなった。 衝突後の私たちの遭難体験については、「第三部 紫雲丸沈没」に記したとおりである。 小学生で、幸いにも生存できたものは、①沈没時に甲板にいた、②沈没後偶然海上に浮 上できた、③浮上した海面の近くに第3宇高丸から垂れ下ったロープや救命艇があった、 などいくつもの偶然に恵まれたものである。  (五)混乱した救助活動 衝突・沈没の際、どのような避難指示が行われたのか、遭難者である私たちは、全貌を 把握することはできない。 国鉄の規則によると、非常事態発生の場合、「船長はブリッジ(運転室)で全般的な指示を とり、副直は現場を担当し、退船の必要があるときは汽笛長声2発を数回、ブザー長声2発 を数回及び口頭で伝達し、事務長は乗客を誘導する」ことになっていたそうである。 海難審判などの記録や証言による紫雲丸の主要な乗組員の行動は、以下のとおりである。 中村船長は、瑞艇甲板に出て衝突後の状況を目撃した後、具体的な指示を与えることな く、運転室に引きこもり、紫雲丸とともに海没し殉職した。 立岩副直は、衝突後、鈴木3等運転士が非常用ブザーを鳴らしたのを見届け、救命ボート 降下の作業に行く途中、船長の指示を受けるためにブリッジ(運転室)に上がってきた氏家事 務長と出会い、 「乗客に救命胴着をつけさせ、直ちに瑞艇甲板(救命ボートなどの出し入れを行う甲板)に誘 導するよう」 指示した。その後、乗組員を指揮して左舷側瑞艇の救命ボートを下ろす作業を行っていたが 作業中船体が急傾斜し、海に放り出された。 氏家正臣事務長(事務部は、出入港事務、食堂、乗客対応などを担当する部署)は、部下 に指示を与えようと客室に下りようとしたが、乗客が相次いで瑞艇甲板に登ってくるのでそ の誘導に追われた。 鈴木3等運転士は、非常用ブザーを鳴らした後、水密扉の電動装置を駆動しようとしたが 停電のため作動しなかった。すぐ機関室へ電話をしたが通じなかった。そこで車両甲板にあ る手導開閉装置で締めなければと思って外へ飛び出したが、既に紫雲丸の船尾が沈みか けていた。 機関室には、衝突と同時に海水が流入し、瞬時に電灯が消えた。黒田俊彦機関長は、危 険を感じたので、部下を集合させ、退避を命じ、自らも瑞艇甲板に逃れた。付近には水密扉 の手導開閉装置があったが、閉鎖することを思いつかなかった。 (機関部は、エンジン・ボイラーの運転などを担当する部署) 客室付近に居合わせた事務部係員は、客室側面および天井裏に格納されていた救命胴 着を掻き出したが、全員に行き渡ることはなかった。特に、小学生は力が弱く、しかも、天井 裏の格納箱には手が届かず、自分で救命胴着を取り出すことができなかったため、胴着を つけられぬまま海に沈んだものが多かった。 以上が、海難審判記録による主要な乗組員の行動である。 個々の乗組員の方は、持ち場持ち場で、相応の努力をされたのであろう。 しかし、停電により船内放送が不能となった、また、沈没までわずか5分間という短時間 であったなどの困難な状況があったにせよ、緊急事態下での整合性のある避難指示ができた とは思えない。 私たちの記憶に残るのは、 「大丈夫だから慌てないで!」 という乗組員の声であるが、この指示に従い、船室内に残り、生存の機会を逸した人が多 数いたという。 第三部の遭難記録にあるように、生存者のほとんどは、沈没の際、甲板にいた者である。 逆に、犠牲者の多くが、船室から出られないまま、沈没したものと思われる。 結果論になるのかも知れないが、最優先で実施すべきことは、乗客を船室から甲板へ整然 と誘導するということではなかったのか。もし、それさえできていたなら、犠牲者の数はもっと 減小できたのではないか。 多くの同級生を失ったものとして、そのような思いを打ち消すことができない。 (六)修学旅行生徒遭難 この事故の犠牲者は以下のとおりである。 ①死亡者 一般旅客58名 修学旅行関係者108名(生徒100名、先生などの引率者8名) 紫雲丸船員2名(船長及び操舵掛) 計168名 ②負傷者 旅客56名 乗組員1名 計57名 紫雲丸には、修学旅行の生徒及び引率の教師などが、多数乗船していた。 島根県川津小学校、広島県木江南小学校、高知県南海中学校そして私たち愛媛県庄内小 学校である。 川津小学校と木江南小学校は、高松見学を終えての帰路であり、南海中学校は、大阪な ど関西の見学に向かう途中であった。そして庄内小学校は、本来の目的である高松市内見 学前の体験乗船が目的であった。 修学旅行中の生徒の遭難者及び犠牲者数は以下のとおりである。 島根県川津小学校 58名中21名 広島県木江南小学校 97名中22名 高知県南海中学校 117名中28名 愛媛県庄内小学校 77名中29名 合計 349名中100名 このほかに、川津小学校の引率の先生2名・父兄2名、木江南小学校の先生3名そして 庄内小学校のPTA会長1名、合計8名の引率者の方が犠牲になった。 修学旅行関係生徒100名の犠牲者のうち、女子生徒が81名と多くを占める。その原因は 大半の女子生徒が、衝突時船室にいて、沈没までに船室外に脱出できなかったためといわ れている。 私たち庄内小学校についても、29名の生徒犠牲者のうち23名は女子生徒である。 (七) 国鉄に非難集中 前年の洞爺丸事件から7ヶ月しか経っていないときに、再び大事故を起こしたことについて 、国鉄の管理体制・運行体制に対する批判が沸騰した。 洞爺丸事件は、台風という異常事態での不可避の事故であるという見方もあったが、紫 雲丸事件は、濃霧の天候下にあったとはいえ、人為ミスが極めて濃厚な事件であった。 また、乗客に多くの死傷者を出しながら、乗組員の死亡者が少なかった(2名、そのうち中 村船長は殉職)ことも、批判の対象となった。 5月11日の午後2時、衆議院運輸委員会に、長崎国鉄総裁を喚問し、事件についての責 任を追及したが、総裁は次のように応えた。 「今度の事件は明らかに国鉄の責任であり、犠牲者及び国民一般に対し深くお詫びする。 われわれ国鉄当局も責任をはっきりさせるつもりである」 5月12日の衆議院本会議で、三木運輸相から事件の報告が行われ、各党の事故調査団 が、現地に派遣されることとなった。 5月13日、長崎総裁は、辞表を提出し、閣議で更迭が決定された。後任の総裁は、若干 の曲折を経て、国鉄O・Bの十河信二氏となった。 運輸省及び三木運輸相の監督責任を追及する声もあがった。これに関係して、政府部内 には 「国鉄の緩みは、公社制度に原因があり、民営化または国営化を検討すべきである」 という意見があった。 6月1日、連絡船の安全性を高め事故を防止するため、「臨時日本国有鉄道連絡船改善 対策審議会」が設置され、10月に改善事項を運輸大臣に答申した。 6月23日、紫雲丸事故国鉄査問委員会は、関係者の懲戒処分を発表した。四国鉄道管 理局長の間瀬孝次郎氏以下4名が、戒告処分となった。 間瀬氏は、管理局長を解任され、同日付で総裁室勤務となった。 7月には国鉄の組織改正が行われた。 なお、国鉄の分割民営化は、この後32年の歳月を経て、昭和62年(1987年)4月、よう やく実現されたのである。 (八)海難審判、刑事訴訟 事件の後、第3宇高丸船長三宅実氏、同2等運転士の杉崎敏氏、紫雲丸2等運転士の 立岩正義氏を受審人(審判を受ける人)とする海難審判(行政処分を決定する審判)が行わ れた また、以上3名と第3宇高丸3等運転士の穴吹政数氏の4名が、業務上過失艦船沈 没ならびに業務上過失致死罪の疑いで起訴された。 海難審判は、昭和35年(1960年)最終採決。三宅船長は、一等航海士の業務停止2ケ 月15日となった。第3宇高丸杉崎2等運転士、紫雲丸立岩2等運転士は、ともに処分を受 けなかった。 刑事裁判は、昭和36年(1961年)結審。三宅船長は禁錮1年6ヶ月執行猶予2年、立岩 2等運転士及び穴吹3等運転士は禁錮2ヶ月執行猶予1年、杉崎2等運転士は無罪となっ た。 事故の最大原因が、「紫雲丸の中村船長が、第3宇高丸が右舷対右舷通行を行うものと 臆断し、ルールに反する左転回をした過失にある」というのは、一般的な見方であったが、 紫雲丸側の弁護人からは、 「左転回をしたことにはいろんな理由が想定され、本人が死亡している以上理由を特定でき ず、過失であると断定できない」 との弁護があった。 三宅船長は、濃霧で相手船が明確に確認できない状況下で、減速をせず、相手船の意向 を確認せず、全速力で運行したことの責任を問われた。 弁護人からは、 「事故の原因は、紫雲丸のルールに反する左転にあり、第3宇高丸が減速・確認等を行わず とも、紫雲丸の左転がなかったら事故は発生しなかったのであるから責任を問うべきでない」 という意見が述べられたが、海上衝突予防法16条(当時)の「衝突危険状態における減速・ 確認等の注意義務違反」を問われ、有罪となった。 比較的軽い処分、軽い罪であったのは、紫雲丸の中村船長の過失を情状酌量したものと 思われる。注意義務違反により多数の犠牲者が出たことについて、現代の審判・裁判であ れば、どのように裁かれるのであろうか。 杉崎、立岩および穴吹運転士は、高位にある船員としての船長補佐義務に関する過失を 問われたものである。海難審判では処分されないこととなったが、刑事裁判では、補佐義務 に関する過失を問われ、立岩運転士及び穴吹運転士は有罪となった。 杉崎運転士は、非番であったところ自主的に業務に復帰してレーダー観測を行ったが、復 帰から沈没までの時間が五分間と短かったことなどが考慮され、無罪となった。 (九)架橋運動に火がつく 四国と本州をトンネルまたは橋で結ぶ構想は、古くからあったが、紫雲丸事件は、この運 動に火をつけることになった。 最初にとりあげられたのは、「淡路縦貫鉄道計画」であった。 事故直後の5月13日の参議院本会議で、三木運輸相は、緊急質問に立った香川県出身 の平五太郎議員の質問に対し、次のように回答した。 「海底トンネルについて必要性を痛感しているので本格的な調査ができるようにしたい」 おって、事故現場に向かう車中の記者会見で、 「去る28年ごろから始めた明石海底トンネルを促進、調査費も1,000万円程度捻出し早期 実現を図りたい」 と述べた。 5月17日の衆議院運輸委員会は、これをうけて、 「本州、四国を結ぶ最短距離と安全性を考え、すみやかに海底トンネルの実現措置を講ずる」 との決議を行なった。 「淡路縦貫鉄道計画」は、昭和20年代に国鉄大阪事務所が立案したもので、山陽線の須 磨駅付近から淡路島の浦付近まで14キロメートルを海底トンネルで結び、淡路島内は鉄 道で縦走し、淡路島福良の西端門崎と鳴戸市の東北端孫崎の間に吊り端を架けるというも のであった。 この構想は、その後架橋技術の進歩などによって、両者とも橋で結ぶ構想となった。(現 在の明石・鳴戸ルート) これを契機にして、関係自治体の架橋運動に火がついた。最終的には、明石・鳴戸ルート 、児島・坂出ルート、尾道・今治ルートの3ルートに集約され、政治家を巻きこんで、熾烈な 誘致合戦が展開されることになった。 昭和44年(1969年)5月、政府は、新全国総合開発計画において、3ルートの建設を決 定し、翌年には「本州四国連絡橋公団」が発足した。 昭和48年(1973年)、同公団は、予算概算要求において、3ルート同時着工を要求し着 工の準備を整えていたが、同年後半に発生したオイルショックによって物価が狂騰、その対 策としてとられた総需要抑制策により、11月土壇場で着工が凍結された。 昭和50年(1975年)8月には、内需拡大の名目で建設凍結が解除され、児島・坂出ルー ト、因島大橋、大三島橋、大鳴戸橋の「1ルート3橋」の着工が決まった。 このような経緯を経ながら、児島・坂出ルート(瀬戸大橋)が昭和63年(1988年)4月に開 通し、四国と本州が鉄道と車両で結ばれることとなった。 10年後の平成10年(1998年)4月には明石・鳴戸ルート、更に翌平成11年(1999年) 5月には尾道・今治ルートが開通し、四国と本州は3本の橋で結ばれることになる。 明石・鳴戸ルートと尾道・今治ルートは、鉄道を伴わない道路単独橋である。 以上が、事件およびその余波などの概要である。 事件発生後、海上保安庁の巡視船や多くの漁業関係者の方が、現場に駆けつけ、救助に 参加し、その後数日にわたり、労をいとわぬ捜索活動をしていただいた。また、高松市の旅 館や病院などの関係者の方には、一方ならぬご尽力をいただいた。改めてそのことを記 し、感謝の気持を現したい。 |